【2025年最新版】結婚式の引き出物相場ガイド|金額目安・品数・マナーと選び方徹底解説

引き出物って、いくらぐらいが妥当なの?何を選べば間違いない?

そんな悩みを感じている新郎新婦も多いのではないでしょうか。

この記事では、

- 引き出物の金額相場とマナー

- 贈り分けの考え方と注意点

- ゲストに喜ばれるアイテムの選び方

- 地域による違いや最新の人気傾向

について詳しく解説します。

最後には、特に注目されているアフターブーケの新しい形『ブーケキャンドル』についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

大切なブーケを”一生の思い出”

に残す方法をご存じですか?

👰「結婚式で使ったブーケ、捨てるのはもったいない…」

💐「大切な花束を、形として長く残していたい…」

😭「料金や保存期間が心配だけど、どこに相談したらいいかわからない…」

ブーケは結婚式の思い出そのもの。でも、「どこに頼めばいい?」「デザインは?」「費用は?」など不安はつきものですよね。

bellbouquet(ベルブーケ)は、累計2,000本以上の花嫁様の“アフターブーケ”をサポートしてきたアフターブーケキャンドル専門店です。

今なら公式LINEにご登録いただくだけで、「あなたのイメージに合うアフターブーケキャンドルとお見積り」を無料でご案内!

さらに、本記事限定で、「3,000円OFFクーポン」 をプレゼント中!

結婚式の大切な想い出を、“美しく、永く” 残してみませんか?

引き出物の基本マナーとルール

結婚式で引き出物を贈る際には、単に品物を選ぶだけでなく、マナーや形式に配慮することも重要です。

このセクションでは、引き出物の意味や立場、包装や渡し方に関する基本ルールを解説します。

初めて準備する方でも安心して対応できるよう、わかりやすく整理しました。

引き出物とは?その意味と役割

引き出物とは、結婚式や披露宴のゲストに贈るお礼の品のことです。

もともとは「馬を引き出して贈る」という古い慣習に由来し、時代とともに現在の形式へと変化してきました。

現代では単なる「お土産」ではなく、新郎新婦の感謝の気持ちや敬意を表す贈り物として、重要な役割を担っています。

特に、ゲストが受け取った後も思い出を感じられるような演出としての意味合いも強まっています。

引き出物の主な役割

引き出物には「なぜ贈るのか」という明確な目的があり、それぞれに意味が込められています。

代表的な役割は次の3つです。

- 新郎新婦からの感謝の気持ちを伝える

- ご祝儀へのお返しとしての意味合い

- ゲストが式の余韻を自宅で楽しめるようにする演出

現代の引き出物に求められること

近年では、ゲストの多様な価値観やライフスタイルに配慮した引き出物選びが求められています。

単に豪華な品を用意すれば良いというわけではなく、次のようなポイントを意識することが大切です。

- 一定のマナーや格式(金額・品数・包装などへの配慮)

- 実用性やセンスが感じられるアイテム選び

- ゲストごとの関係性を意識した「贈り分け」の工夫

人気なのは、カタログギフトや地域の名産品・スイーツなど、幅広い層に喜ばれる実用品。

最近では「誰に渡しても安心な品を選ぶ」ことがスタンダードになりつつあります。

招待状1枚につき引き出物1セットが基本

結婚式の引き出物は、「招待状1枚=1世帯につき1セット」が基本とされています。

これは、ひとつの家族や夫婦に対して、ひとつの引き出物を贈るという考え方に基づくものです。

たとえば、夫婦で出席している場合でも、1世帯としてカウントされるため引き出物は1セットでOKです。

逆に、親子や兄妹で招待状を個別に出した場合は、それぞれ1セットずつ用意する必要があります。

引き出物を1世帯1セットにするメリット

この方法には、費用や当日の対応の面でさまざまな利点があります。

中でも代表的なのが、以下の3点です。

- ご祝儀額とのバランスが取りやすい

- 荷物の負担が少なくなる

- 不公平感が出にくく、配慮としても自然

ただし、親族や上司など特別な立場のゲストについては、内容を変えて贈り分けするケースもあります。

たとえば、同じ1セットでも中身の記念品だけランクを上げるなど、柔軟な対応をすることで失礼のない引き出物になります。

また、夫婦や家族での参加が多い場合は、引き出物の総数が実際のゲスト人数よりも少なくなるため、予算にも影響します。

全体の費用設計を行う際には、この点も踏まえて計画しておくと安心です。

引き出物の熨斗(のし)・包装のマナー

引き出物は、「感謝を形にして贈るもの」であるからこそ、熨斗(のし)や包装にも気を配る必要があります。

見た目や形式が整っていることは、ゲストへの丁寧な印象にもつながります。

熨斗(のし)の基本マナー

引き出物には紅白の結び切りの水引が印刷された熨斗紙をかけるのが一般的です。

水引は「一度結んだらほどけない」という意味を持ち、結婚のように繰り返さないお祝い事に適しているとされています。

表書きのルールは以下の通りです。

- 上段(表書き)

- 寿

- 寿

- 下段(贈り主)

- 新郎新婦の姓を連名で記載(例:佐藤・田中)

名字は両家の姓を並べるのが基本ですが、新郎新婦どちらかの名前のみを記すこともあります。

地域の慣習や両家の希望に応じて調整しても問題ありません。

包装の注意点

引き出物の包装は基本的に「外のし」(包装紙の外にのしをかける)が主流です。

中身が明確に分かるようにすることで、誰から誰へ贈られたものかがすぐに伝わるという利点があります。

また、引き出物袋に入れる際は以下のような点にも注意しましょう。

- 品物の重さや形によって、袋が崩れないよう安定感を重視

- 複数の品をまとめる場合は、重いものを下、軽いものを上に配置

- 手提げ袋はシンプルかつ清潔感のあるデザインを選ぶのが無難

見た目の整った包装と丁寧なのしが施された引き出物は、それだけでゲストに対する敬意と感謝の気持ちが伝わるものです。

内容と同じくらい、外見のマナーも大切にしたいポイントです。

引き出物の金額相場【基本編】

引き出物を選ぶうえで最も気になるのが「いくらくらいが適切なのか」という金額の目安です。

このセクションでは、全国的な相場や、ご祝儀・料理費とのバランス、ゲストとの関係性に応じた予算感など、金額設定に役立つ基準をわかりやすくご紹介します。

ご祝儀や料理費から見る引き出物相場の目安

引き出物の金額を決めるうえで、最も参考にされるのが「ご祝儀の額」と「料理の価格」です。

これらの金額に対して、どの程度の比率で引き出物を用意すればよいのかを考えることで、相場の目安が自然と見えてきます。

引き出物の相場は「3,000~6,000円」が中心

全国平均では、引き出物1セットの価格帯は約3,000~6,000円が最も一般的とされています。

中でも3,000円台を選ぶ新郎新婦が最多(全体の約34%)という調査結果もあり、予算を抑えつつも一定の質を保てる価格帯として支持されています。

「料理の1/3」「ご祝儀の1割」が目安になる理由

引き出物の相場感を決める際、以下のような考え方が広く知られています。

- 料理の1/3程度を引き出物に充てる

- 例:料理が1人12,000円 → 引き出物は4,000円前後

- 例:料理が1人12,000円 → 引き出物は4,000円前後

- ご祝儀額の10~15%が妥当なライン

- 例:ご祝儀が30,000円 → 引き出物は3,000〜4,500円程度

このように、ご祝儀とのバランスを取ることが“失礼にならないライン”として意識されています。

あまりに高価すぎても相手が恐縮してしまうことがあり、適度な価格で心のこもった品を選ぶことが重要です。

引き出物の総額と内訳にも注意

引き出物は1セットのなかに複数の品を入れるのが一般的です(例:記念品・引菓子・縁起物の3点)。

この場合はセット全体で5,000円前後におさまるよう調整し、メインの記念品に最も多く予算を割くのが定番です。

ゲストの関係性別の引き出物平均相場

引き出物の金額は、ゲストの関係性によって変える「贈り分け」が一般的です。

全員一律で用意するよりも、ご祝儀額とのバランスや相手との関係性を考慮して金額や品物を調整することで、より丁寧な印象を与えられます。

ゲストの属性ごとの相場目安

贈り分けの際に意識される、関係性別のおおよその相場は以下のとおりです。

| ゲストの属性 | 相場目安 |

|---|---|

| 友人・同僚 | 3,000~5,000円 |

| 職場の上司や恩師 | 5,000~7,000円 |

| 親族(叔父・叔母など) | 7,000~10,000円 |

| 主賓や媒酌人がいる場合 | 10,000円以上の場合も |

特に親族や上司に対しては、感謝と敬意を込めて少し高めの金額設定にするのが通例です。

夫婦や家族で招待する場合の考え方

夫婦や親子など、1世帯で招待する場合は1セットでOKですが、ご祝儀額が高くなる傾向にあるため、引き出物もそれに合わせて調整するのが一般的です。

目安としては5,000〜10,000円程度を想定しておくと安心です。

不公平感を与えないための工夫

贈り分けをする場合、紙袋や包装を統一することで中身の違いが目立たないようにするのがマナーとされています。

同じテーブル内でゲスト同士が気まずくならないよう、見た目の統一感と中身の差別化を両立させるのがポイントです。

引き出物の品数と内訳の基本

引き出物は1品だけでなく、複数の品を組み合わせて贈るのが一般的です。

とくに定番とされている「3品セット」には、それぞれに意味や役割があります。

このセクションでは、代表的な内訳や、近年の品数の傾向、奇数が好まれる理由などを解説します。

一般的な引き出物「3品セット」の内訳

引き出物は、複数の品物をセットで贈るのが一般的です。

その中でも最もポピュラーなのが「3品セット」と呼ばれる組み合わせで、多くのカップルがこの形式を選んでいます。

「3品セット」とは、以下のような内訳で構成される引き出物です。

引き出物3品セットの基本構成

- 記念品(メインギフト)

- 例:カタログギフト、食器、グラス、タオルセット など

- 例:カタログギフト、食器、グラス、タオルセット など

- 引菓子(お菓子類)

- 例:バウムクーヘン、クッキー、パウンドケーキ など

- 例:バウムクーヘン、クッキー、パウンドケーキ など

- 縁起物(地域色や意味を持つ品)

- 例:昆布、鰹節、梅干し、赤飯、調味料 など

この3点はそれぞれ異なる意味を持っており、バランスよく贈ることで「縁起が良い」とされてきました。

なぜ3品が主流なのか?

3という数字には「割り切れない=縁が切れない」という意味が込められており、結婚式のような祝い事にふさわしいとされているからです。

また、引き出物としてのボリューム感もちょうど良く、実用性・華やかさ・縁起の3要素を備えられるのも大きな理由です。

最近では、縁起物を省略して2品にするカップルや、記念品とカタログギフトを組み合わせるパターンもありますが、3品構成が今もなお最も支持されている形式です。

引き出物で奇数が好まれる理由と品数に関する最近の傾向

引き出物の品数は、「奇数」が縁起が良いとされ、古くから好まれてきました。

これは「割り切れない=縁が切れない」といった意味合いを持つため、結婚という一生に一度の祝いごとにふさわしい数として選ばれているのです。

なぜ奇数が良いとされるのか?

和の文化において、偶数(2・4・6など)は“別れ”や“割れる”を連想させることから、結婚式では避けられる傾向があります。

一方で奇数(3・5・7など)は継続・発展を意味するとされており、お祝いごとのギフトに最適とされてきました。

最近のトレンドは柔軟に

とはいえ、最近では「実用性重視」や「スマートな荷物にしたい」といった理由から、あえて2品セットやカタログギフトのみ1品に絞るスタイルも増えています。

また、海外ウェディングやカジュアルなパーティスタイルでは、こうした形式にとらわれない傾向も見られます。

現代では次のような流れが見られます。

- 3品セットが依然として主流(特にフォーマルな式場では約5割以上が採用)

- 2品構成や1品のみの引き出物も増加傾向(荷物の軽量化やコスト調整のため)

- 親族・上司などにだけ4品・5品で贈り分けする例も

つまり、マナーを守りつつも「形式にこだわりすぎない、実用性や気配りを重視した引き出物選び」が現代のトレンドとなっています。

地域によって異なる引き出物の相場・習慣

引き出物の相場や品数、内容には地域によって大きな違いがあります。

これは、それぞれの地域に根付いた風習や文化が影響しているためで、「全国一律」ではないことを理解しておくことが大切です。

相場の差は数千円〜倍近くになることも

全国平均では1人あたり5,000~6,000円程度が相場とされていますが、地域によっては2,000円未満のところから8,000円を超えるところまで差があります。

代表的な地域別傾向は以下の通りです。

- 北海道

- 会費制披露宴が主流のため、引き出物は2,000円未満が一般的

- 会費制披露宴が主流のため、引き出物は2,000円未満が一般的

- 北陸地方(新潟・富山・石川など)

- 品数が多く豪華にする風習があり、1人あたり8,000円以上になることも

- 品数が多く豪華にする風習があり、1人あたり8,000円以上になることも

- 東北地方(特に青森・秋田・岩手)

- 北海道と同様に比較的簡素な内容が多い傾向

- 北海道と同様に比較的簡素な内容が多い傾向

- 関東~関西

- 引き出物3品セットが基本で、5,000~6,000円台が主流

- 引き出物3品セットが基本で、5,000~6,000円台が主流

- 四国地方

- 全国的に見ても高額傾向が強く、7,000円以上になる例も多い

地域ならではの縁起物や定番アイテムも

地域によっては、地元の風習や名産品を反映した引き出物が用意されることもあります。たとえば

- 新潟

- 松の葉(祝儀袋に添える装飾)

- 松の葉(祝儀袋に添える装飾)

- 北陸

- 細工かまぼこや赤飯、祝い昆布

- 細工かまぼこや赤飯、祝い昆布

- 京都

- 和菓子やお茶

- 和菓子やお茶

- 九州

- 焼酎や地元銘菓

これらは地域の伝統を重んじる意味もあり、ゲストにとっても「その土地ならでは」の記憶に残る贈り物になります。

引き出物の贈り分けをする場合のポイント

ゲストの関係性や立場に応じて、引き出物の内容や金額を変える「贈り分け」を取り入れるカップルが増えています。

このセクションでは、贈り分けの基本的な考え方から、実践する際のマナーや注意点まで、失礼なく配慮を伝えるためのポイントをわかりやすくまとめます。

引き出物の贈り分けとは?

贈り分けとは、ゲストの関係性や立場に応じて、引き出物の品や金額を調整することです。

かつては全員同じものを用意するのが一般的でしたが、最近では7割以上のカップルが贈り分けを実施しており、いまや主流のスタイルになっています。

贈り分けが取り入れられている背景には、次のような理由があります。

なぜ贈り分けが増えているのか?

ゲストごとに違った立場やご祝儀額があることを踏まえ、それぞれに合った品を用意したいと考える新郎新婦が増えています。

特に次のような配慮が重視される傾向があります。

- ご祝儀の額に見合った引き出物を用意したい

- 目上の方や親族には丁寧な対応をしたい

- 友人や同僚には実用的かつ負担にならない品を贈りたい

たとえば、以下のような組み合わせで贈り分けするケースが多く見られます。

- 親族・上司・主賓

- 5,000〜10,000円程度の上質な記念品+引菓子+縁起物

- 5,000〜10,000円程度の上質な記念品+引菓子+縁起物

- 友人・同僚

- 3,000〜5,000円程度のカジュアルで実用的な3品セット

- 3,000〜5,000円程度のカジュアルで実用的な3品セット

- 夫婦ゲスト

- 1世帯で1セットにし、やや高めの金額で調整

このように、ゲスト一人ひとりへの感謝を丁寧に表現できる方法として、贈り分けは高く評価されています。

引き出物を贈り分けする際のマナーと注意点

贈り分けは、ゲストに応じた丁寧な配慮として広く受け入れられていますが、やり方を間違えると不公平感を与えてしまう可能性もあるため、いくつかのマナーを守ることが大切です。

贈り分けはマナー違反ではない

「全員同じでないと失礼なのでは?」と心配する声もありますが、贈り分けそのものはマナー違反ではありません。

むしろ、近年では立場やご祝儀額に配慮する“思いやり”の一環として定着しています。

ただし、ゲストが不快にならないように、次の点には注意しましょう。

贈り分け時の注意ポイント

贈り分けを行う際に気をつけるべきポイントを、以下に整理しました。

- 紙袋や包装は統一する

- 内容が違っても外見が同じであれば、差が目立ちません。

- 内容が違っても外見が同じであれば、差が目立ちません。

- 同じテーブル内で極端な差をつけない

- 特に友人同士が集まる席では、不公平感を避ける配慮が必要です。

- 特に友人同士が集まる席では、不公平感を避ける配慮が必要です。

- 目上の方には丁寧すぎるくらいでちょうど良い

- 金額を上げるだけでなく、品の質にもこだわると好印象です。

また、贈り分けをすることで「後日の内祝いが不要になる」というメリットもあります。

ご祝儀とのバランスをその場で調整できるため、二度手間や金額差による気まずさを防ぐ手段としても有効です。

ゲストに喜ばれる引き出物の選び方

引き出物は、ただ高価なものを選べばよいわけではありません。

ゲストのライフスタイルや持ち帰りやすさ、好みの幅広さを考慮したうえでの“気配り”が大切です。

このセクションでは、引き出物を選ぶ際に押さえておきたいポイントと、避けるべきアイテムの傾向を解説します。

引き出物選びのコツ(実用性・負担にならない品を選ぶ)

引き出物を選ぶ際に大切なのは、ゲストにとって「もらって嬉しいかどうか」という視点です。

いくら高価な品でも、使い道がなかったり持ち帰りにくかったりすると、逆に気を遣わせてしまうこともあります。

そこで、引き出物を選ぶうえで押さえておきたいポイントを以下にまとめました。

引き出物選びの基本的なコツ

贈る相手の状況や当日の負担を考慮し、次のような点を意識すると失敗しにくくなります。

- 誰にでも使いやすい実用品を選ぶ

- 例:カタログギフト、グラス、食器、タオルセットなど

- 例:カタログギフト、グラス、食器、タオルセットなど

- 重すぎたり大きすぎたりしないものを選ぶ

- 高齢者や遠方ゲストには特に配慮が必要

- 高齢者や遠方ゲストには特に配慮が必要

- 自分の趣味を押しつけすぎない

- 個性よりも“万人受け”する品が安心

また、最近では「持ち帰りやすさ」や「かさばらなさ」を重視して、カード型カタログギフトや配送型ギフトを選ぶカップルも増えています。

これはゲストの負担を軽減しながら、自由に選べる楽しさも提供できるという意味で非常に実用的です。

ゲストにとって嬉しいのは、「自宅で使える」「無理なく持ち帰れる」「選ぶ楽しみがある」という要素がそろった引き出物。

迷ったときは、この3点を基準に選ぶと間違いがありません。

避けたほうが良い引き出物の例(嫌がられやすい品物)

引き出物は「お祝いのお礼」として贈るものだからこそ、ゲストにとって扱いに困るものや、好みが分かれやすいものは避けるのが無難です。

特に最近は「いらないものは正直困る」と感じるゲストも多く、慎重に選ぶことが求められます。

嫌がられやすい引き出物の例

一般的に、次のような特徴を持つ品物は避けたほうが良いとされています。

- 重すぎるもの・大きすぎるもの

- 例:大皿、鋳物の鍋、瓶詰の詰め合わせ など

- 例:大皿、鋳物の鍋、瓶詰の詰め合わせ など

- 好みが分かれるインテリア雑貨やキャラクターグッズ

- 趣味に合わないと使い道に困る可能性あり

- 趣味に合わないと使い道に困る可能性あり

- 既に持っている人が多いもの

- 例:ペアカップ、タオル、花瓶などの定番品(質やデザインに注意が必要)

- 例:ペアカップ、タオル、花瓶などの定番品(質やデザインに注意が必要)

- 日持ちしない食品や冷蔵必須のギフト

- 当日の持ち帰りや保管が難しいため避けられる傾向

「引き出物で荷物がかさばって疲れた」「持ち帰ったけど一度も使っていない」などの声は珍しくありません。

こうした失敗を防ぐには、実用性や携帯性、万人受けするデザインかどうかを判断基準にするのが有効です。

また、「選べるギフト(カタログ)」であっても低価格帯のカタログだと選べる品に魅力がないと感じるゲストも多いため、カタログを選ぶ場合は5,000円以上を目安にするのがおすすめです。

引き出物ギフトの人気傾向・トレンド

最近の引き出物は、実用性や選べる楽しさ、荷物にならない工夫などを重視したアイテムが人気です。

ここでは、カタログギフトをはじめとする注目のギフトや、幅広い世代に喜ばれる定番アイテムなど、最新の傾向と選ばれている理由を紹介します。

カタログギフト(カード型引き出物)が人気な理由

近年、引き出物として特に人気を集めているのがカタログギフト、そしてよりコンパクトな形で渡せるカード型カタログギフトです。

幅広いゲストに対応できる柔軟さや、持ち帰りやすさなどが評価され、多くの新郎新婦が選ぶ定番スタイルとなっています。

カタログギフトが人気な理由

カタログギフトが選ばれる背景には、次のような魅力があります。

- ゲスト自身が好きなものを選べる

- 好みに左右されにくく、満足度が高い

- 好みに左右されにくく、満足度が高い

- 荷物にならず、持ち帰りやすい

- 特にカード型ならスマートに渡せる

- 特にカード型ならスマートに渡せる

- 価格帯やテーマの選択肢が豊富

- 予算やゲスト層に応じて柔軟に選べる

また、カード型カタログはコンパクトなため、結婚式の荷物が増えがちなゲストへの配慮としても好印象です。

見た目は小さくても、専用サイトやQRコードで豊富な商品から選べる仕組みになっており、従来の冊子型と遜色ありません。

選ぶ際の注意点

ただし、カタログギフトにも注意点はあります。

価格帯によって収録されている商品の質に差が出やすいため、安価すぎるカタログは避けた方が無難です。

目安としては、5,000円以上のラインを選ぶと失敗しにくいとされています。

定番で喜ばれる引き出物アイテムの例

引き出物にはさまざまな選択肢がありますが、その中でも多くのゲストに喜ばれやすい“定番アイテム”は安心して選べる候補として人気です。

迷ったときは、以下のような実用性と品質を兼ね備えたものを選ぶと、年齢や性別を問わず幅広い層に好まれます。

喜ばれやすい引き出物の定番アイテム

どんなゲストにも比較的受け入れられやすく、「もらって困らない」と言われる代表的なアイテムをいくつかご紹介します。

- カタログギフト

- 自由に商品を選べるため、相手の趣味や生活スタイルに左右されにくい

- 自由に商品を選べるため、相手の趣味や生活スタイルに左右されにくい

- 高品質なタオルセット

- 今治タオルなどブランド品なら特別感も演出できる

- 今治タオルなどブランド品なら特別感も演出できる

- ペアグラス・食器類

- 実用性が高く、デザインに気を配れば誰にでも使いやすい

- 実用性が高く、デザインに気を配れば誰にでも使いやすい

- 焼き菓子などの日持ちするスイーツ

- バウムクーヘンやフィナンシェなど、老若男女問わず好まれる

- バウムクーヘンやフィナンシェなど、老若男女問わず好まれる

- 縁起物(鰹節・昆布・梅干しなど)

- 地域の伝統や祝いの意味が込められ、年配ゲストにも喜ばれやすい

これらのアイテムは、「もらって困らない」「使い道に困らない」「品質を感じられる」という3つの視点で選ばれており、世代を問わず好まれる傾向があります。

引き出物選びで迷ったときは、こうした実績ある定番品から選ぶことで、大きな失敗を避けつつ満足度の高いギフトを実現しやすくなります。

引き出物に関するよくある質問(FAQ)

引き出物の準備を進めるなかで、「両親にも必要?」「ご祝儀が多かった場合は?」などの細かな疑問が出てくることも多いはずです。

このセクションでは、実際に多くの人が迷いやすいポイントをピックアップし、具体的な判断基準や対応方法を分かりやすく解説します。

引き出物に関するよくある質問①|両親や兄弟にも引き出物を渡すべき?

結婚式に招待するのは友人や上司だけではなく、両親や兄弟などの親族も含まれます。

そこで迷いやすいのが、「身内にも引き出物を用意するべきか?」という点です。

結論から言うと、両親以外の親族(兄弟・叔父叔母など)には基本的に引き出物を渡すのがマナーとされています。

一方で、両親には引き出物を渡さないケースが多いというのが現代の一般的な傾向です。

なぜ両親には用意しないことが多いのか?

両親に引き出物を用意しない背景には、式の位置づけや役割に関する考え方があります。

具体的には以下のような理由が挙げられます。

- 両親は主催者側(新郎新婦と同じ立場)という考え方が根強い

- 当日までのサポートや準備など、式の運営側として動くことが多いため

- 引き出物の代わりに、後日改めてプレゼントや手紙を贈るケースが一般的

ただし、ご祝儀をいただく場合や、地方の風習として用意するのが当たり前とされている地域では、両親にも贈ることがあります。

親族内のルールや地域の慣習によって対応が異なるため、不安な場合は事前に両家で相談しておくのがベストです。

また、兄弟についてはご祝儀の有無や関係性に応じて判断するケースもありますが、一般的には他の親族と同様に引き出物を渡すのが丁寧な対応とされています。

引き出物に関するよくある質問②|想定より多くご祝儀をいただいた場合はどうするべき?

結婚式当日、ゲストから予想を超える高額のご祝儀をいただくことがあります。

特に親族や上司、長くお世話になっている方などからの厚意で、想定の倍以上の金額を包んでいただくケースも珍しくありません。

では、そのような場合に引き出物はどう対応すればよいのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。

基本は「引き出物は当日で完結」が理想

引き出物は基本的に、当日のご祝儀額を予想して事前に用意するものです。

そのため、後から対応を加えることが難しい場合もありますが、気になるようであれば以下のような方法でお礼を伝えると丁寧です。

ご祝儀額が多かった場合の対応例

- 後日、お礼の手紙と共にちょっとした贈り物を送る

- 菓子折りやギフト券、地元の名産品などが無難

- 菓子折りやギフト券、地元の名産品などが無難

- 引き出物の内容をワンランク上にしておく(あらかじめ高額になると想定できる相手には)

- 結婚後に訪問やお礼の電話を入れて、気持ちを直接伝える

ただし、当日の場で「高額だったから返す」ような対応はかえって失礼にあたるため、形式ばらず、感謝の気持ちを込めた自然なアフターケアがポイントです。

ご祝儀はあくまで好意としていただくものであり、「引き出物の金額とピッタリ合わせなければいけない」というものではありません。

気持ちに対して丁寧なリアクションを取ることが、何より大切なマナーです。

引き出物に関するよくある質問③|引き出物で相場を超える高額な品を贈っても良いの?

「せっかくの結婚式だから特別感を出したい」「印象に残る引き出物を贈りたい」と考え、相場以上の高額な引き出物を用意しようか迷う新郎新婦も少なくありません。

では、実際にそれはアリなのでしょうか?

基本的には「高すぎないほうが無難」

引き出物に高級品を選ぶこと自体は問題ありませんが、あまりに高額だとゲストに気を遣わせてしまう可能性があります。

特に、ゲスト同士で内容の差が目立った場合や、ご祝儀額よりも明らかに高価に見える引き出物だった場合、「申し訳ない」と感じさせてしまうことも。

また、披露宴の参加者全員に高額品を配ると、トータルの費用が跳ね上がるという現実的な問題もあります。

「上質さ」と「気軽さ」のバランスを保つことが大切です。

高額な品を選ぶなら、こんなケースが向いている

相場を超えるような高価な引き出物を用意する場合は、以下のような特別なシチュエーションでの活用が効果的です。

- 家族婚や少人数ウェディングで、1人あたりに予算をかけられるとき

- 主賓や特別なゲストに対しての贈り分けとして

- 特別な意味を持つ記念品や地元の高級品など、背景にストーリーがある場合

高級感を出したい場合は、品そのものを高くするのではなく、ラッピングやブランド、ストーリー性で価値を感じさせる工夫もおすすめです。

たとえば、「地元の伝統工芸品」や「長く使える上質な日用品」などは、金額以上の満足感を与えられることもあります。

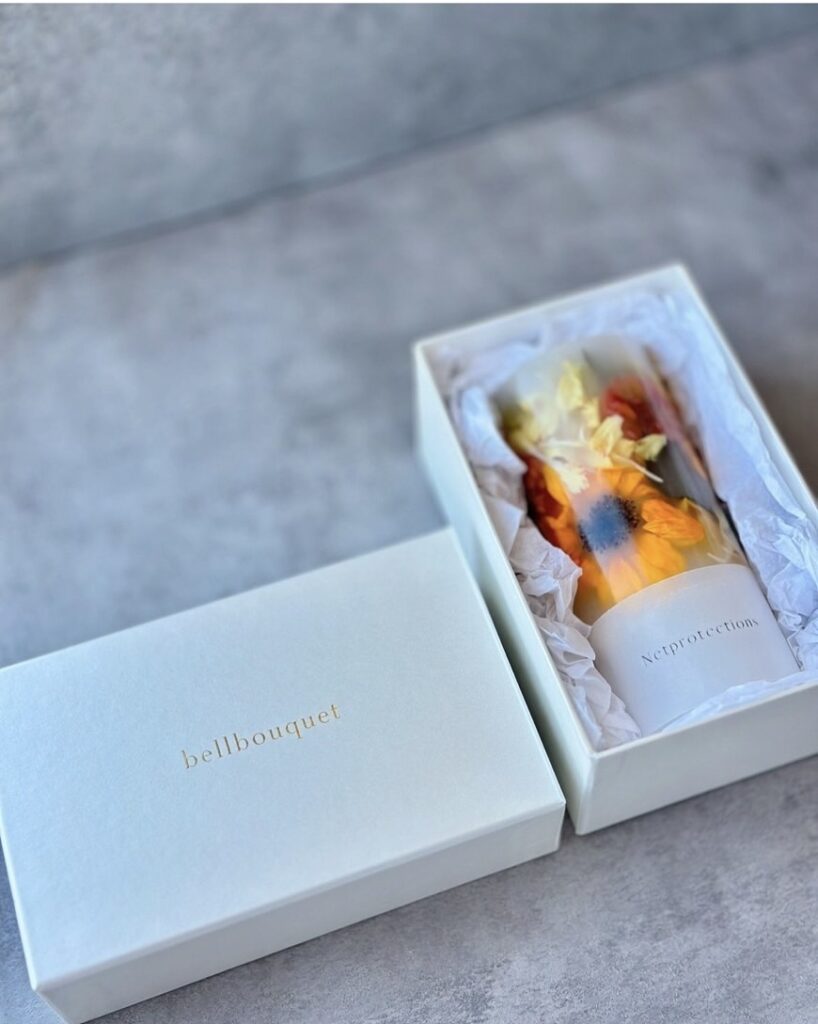

想い出を記念品として残すなら|bellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドル

結婚式の思い出を「形に残したい」と考える方に人気なのが、ブーケを使ったアフターブーケ加工です。

なかでも注目されているのが、実用性とインテリア性を兼ね備えたbellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドル。

このセクションでは、贈り物としても記念品としても選ばれている理由をご紹介します。

両家へ記念の品として、ブーケキャンドルを選ぶという提案

結婚式を無事に終えた後、両親への感謝を込めた贈り物を用意したいと考える新郎新婦は少なくありません。

そんな「ありがとう」の気持ちを形にするギフトとして、いま注目されているのがブーケキャンドルです。

なぜ両親へのギフトにブーケキャンドルが選ばれているのか?

実際に多くのカップルが両親へのプレゼントとしてブーケキャンドルを選んでいる理由には、次のような魅力が挙げられます。

- 結婚式で使ったブーケを加工して贈れるため、思い出と感謝を同時に伝えられる

- インテリアとして飾れる美しさと実用性を兼ね備えている

- 特別感があり、他にはない記念品として喜ばれる

特にbellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドルは、色褪せしにくく、長期間美しい状態を保てる構造が特長です。

ワックスに包まれているため型崩れや劣化の心配が少なく、割れにくい素材で安全性にも配慮されています。

「ありがとう」を形に残す記念品として最適

両親への贈り物は、他の人には渡さない「特別な意味」を込めたギフトにしたいもの。

ブーケキャンドルなら、結婚式当日の感動を“目に見える形”で残せるため、喜ばれるだけでなく、長く大切にしてもらえる可能性が高まります。

披露宴のラストで手渡してもよし、後日あらためてサプライズで贈るのもよし。

心に残るプレゼントとしてぴったりな一品です。

結婚式の思い出をアフターブーケとして残せる魅力

結婚式のブーケには、新郎新婦にとって特別な想いが込められた花々が使われています。

その大切なブーケを、式が終わったあとも美しいまま残す手段として人気なのが、アフターブーケ加工です。

中でも近年注目されているのが、キャンドルとして残す「ブーケキャンドル」。

思い出をただ保存するだけでなく、インテリア性と実用性を兼ね備えた新しいアフターブーケの形として支持を集めています。

ブーケキャンドルの魅力とは?

ブーケキャンドルには、他の加工方法にはない独自のメリットがあります。

以下のような特長から、記念品としても贈り物としても高く評価されています。

- 色鮮やかな状態で長期間保存できる

- ワックスで封じることで、空気や湿気の影響を受けにくい

- ワックスで封じることで、空気や湿気の影響を受けにくい

- ガラス製品のように割れにくく、扱いやすい

- 持ち運びや保管も安心。型崩れの心配も少ない

- 持ち運びや保管も安心。型崩れの心配も少ない

- アロマキャンドルとして香りも楽しめる(※中央部に香り付きキャンドルを内蔵)

- 思い出だけでなく、癒しの時間も演出できる

- 思い出だけでなく、癒しの時間も演出できる

- 部屋に自然に馴染むデザインで飾りやすい

- リビングや玄関、寝室などどこに置いても映える

bellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドルは、既製品ではない一点ものとして、ひとつひとつ手作業で丁寧に作られています。

だからこそ、その人の思い出に寄り添った世界で一つの記念品になるのです。

- 「写真やドライフラワーでは物足りない」

- 「もっと特別な形で残したい」

そんな人にとって、ブーケキャンドルは唯一無二のアフターブーケの選択肢といえるでしょう。

大切なブーケを”一生の思い出”

に残す方法をご存じですか?

👰「結婚式で使ったブーケ、捨てるのはもったいない…」

💐「大切な花束を、形として長く残していたい…」

😭「料金や保存期間が心配だけど、どこに相談したらいいかわからない…」

ブーケは結婚式の思い出そのもの。でも、「どこに頼めばいい?」「デザインは?」「費用は?」など不安はつきものですよね。

bellbouquet(ベルブーケ)は、累計2,000本以上の花嫁様の“アフターブーケ”をサポートしてきたアフターブーケキャンドル専門店です。

今なら公式LINEにご登録いただくだけで、「あなたのイメージに合うアフターブーケキャンドルとお見積り」を無料でご案内!

さらに、本記事限定で、「3,000円OFFクーポン」 をプレゼント中!

結婚式の大切な想い出を、“美しく、永く” 残してみませんか?

まとめ:相場を押さえて、ゲストに喜ばれる引き出物選びを

結婚式の引き出物は、ゲストへの感謝を伝える大切な贈り物です。ただ金額だけで判断するのではなく、ご祝儀や関係性とのバランス、地域の風習、そして持ち帰りやすさや実用性など、さまざまな視点から総合的に判断することが大切です。

3,000〜6,000円程度の相場を目安にしつつ、ゲストごとの贈り分けを取り入れたり、カタログギフトなどの人気アイテムを活用したりすることで、無理のない範囲で満足度の高いギフト選びが可能になります。

さらに、両親への贈り物やアフターブーケとして、bellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドルのように「思い出を形に残せるアイテム」を選ぶことも、結婚式の余韻をより深く記憶に残すポイントになります。

形式にとらわれすぎず、それぞれのゲストにとって「もらって嬉しい」と思える一品を丁寧に選ぶことが、心に残るおもてなしにつながります。